岩石孔隙度是油气储层评价的核心参数,直接决定油气可采储量。全球页岩气开发中,孔隙度<6%的储层需采用水平井压裂技术才能经济开采。本文依据SY/T 6385-2016《岩石孔隙度和渗透率测定方法》,系统阐述实验室与现场测试技术,并提供页岩、砂岩、碳酸盐岩等典型岩性的解决方案。

一、岩石孔隙度核心检测指标

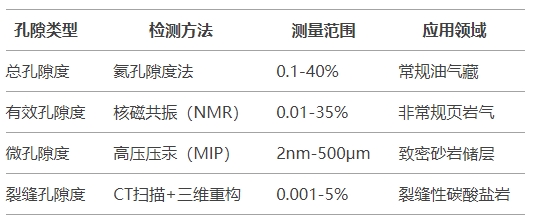

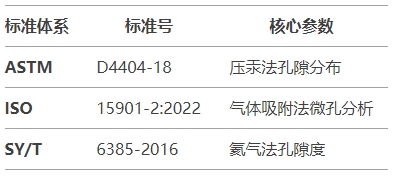

1.1 孔隙度分类与测量范围

1.2 国际标准对照

二、主流测试方法原理与操作要点

2.1 实验室检测技术

氦孔隙度测定法(SY/T 6385-2016)

原理:基于波义耳定律,测量氦气膨胀前后的压力变化

步骤:

岩心柱塞(直径2.5cm)烘干至恒重(105℃±5℃,24h)

氦气参考室压力设定0.8MPa

计算孔隙体积:Vp = (P1V1 - P2V2)/(P2 - P1)

精度:±0.5%(孔隙度>5%时)

核磁共振法(SY/T 6490-2014)

参数设置:

回波间隔(TE):0.2ms

等待时间(TW):6s(满足T1弛豫)

数据解读:T2截止值33ms区分束缚流体与可动流体

2.2 原位测试技术

随钻测井(LWD):

中子孔隙度测井(CNL):适用于淡水地层

密度测井(DEN):补偿式探测器消除泥饼影响

成像测井:

微电阻率扫描(FMI)识别裂缝孔隙度(精度0.1%)

三、常见问题与解决方案

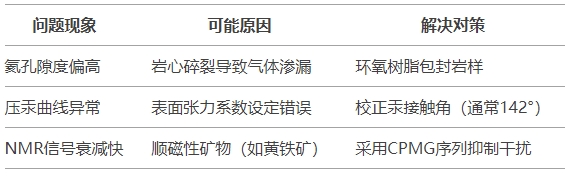

3.1 数据偏差分析

3.2 特殊岩性处理方案

页岩:

问题:纳米孔隙(<100nm)检测困难

方案:联合低压N2吸附(BET法)+聚焦离子束(FIB-SEM)

碳酸盐岩:

问题:溶蚀孔与裂缝并存

方案:Micro-CT扫描(分辨率1μm)结合Avizo软件三维建模

四、行业应用案例(数据实证)

4.1 鄂尔多斯盆地致密砂岩气藏

问题:常规氦孔隙度2.1%,但试采产能超预测

分析:微裂缝贡献0.8%有效孔隙度(CT扫描确认)

措施:修正储层模型,水平井间距优化至400m

效果:单井EUR提升至1.2亿方(+35%)

4.2 四川盆地页岩气田

测试需求:纳米级有机质孔隙定量

技术组合:

氦孔隙度测定(总孔隙度5.8%)

高压压汞(微孔占比62%)

FE-SEM图像分析(孔径峰值28nm)

应用:优选甜点区,初始产量达25万方/天

五、设备选型与实验室建设

5.1 设备配置方案

5.2 检测流程优化

岩样预处理:

洗油(索氏抽提72h)

烘干(湿度<1%)

多尺度数据融合:

实验室数据校准测井解释模型(误差<8%)

质量控制:

每批次插入标准样品(如Indiana limestone)

来源:网络

北京办事处:北京市海淀区中关村善缘街1号立方庭大厦2段925室

上海办事处:上海市闵行区申长路668号冠捷科技大厦2楼A12

武汉办事处:湖北省武汉市洪山区珞瑜路78号长江传媒大厦2003室

西安办事处:陕西省西安市雁塔区高新区科技路海星城市广场B座2003室

广州办事处:广东省广州市天河区天河北路725号东方之珠G座2107室

E-Mail:hhtic@hhtic.com

公司地址:河南省郑州市中原区西四环企业公园33号楼

客服咨询