土壤碳矿化速率(Soil Carbon Mineralization Rate)是评估土壤有机碳分解过程的关键指标,反映微生物活性及碳循环动态,对理解土壤碳库稳定性、温室气体排放(如CO₂)及气候变化响应具有重要意义。以下是常用的测定方法及技术要点:

一、实验室培养法(密闭培养法)

1. 静态培养-碱液吸收法

原理:

通过密闭培养系统,微生物分解有机碳释放CO₂,用碱性溶液(如NaOH)吸收CO₂,通过滴定或电导法测定吸收量,计算碳矿化速率。

步骤:

样品预处理:

取新鲜土壤(过2 mm筛),调节至标准含水量(如60%田间持水量)。

称取20-50 g土壤置于密闭培养瓶(如广口瓶)。

CO₂捕获:

瓶内悬挂装有10 mL 0.5 M NaOH的玻璃瓶,密封后置于恒温培养箱(25℃)。

定期测定:

培养周期通常为7-30天,每隔3-7天更换碱液。

滴定法:用HCl滴定剩余NaOH(以BaCl₂沉淀碳酸盐,酚酞指示剂)。

电导法:测定碱液电导率变化,间接计算CO₂吸收量。

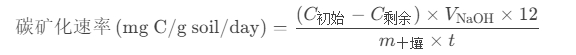

计算:

(12为碳的摩尔质量,t为培养天数)

优点:成本低,操作简单,适合批量样品。

缺点:

需频繁更换碱液,可能引入操作误差。

无法实时监测CO₂动态释放。

2. 动态培养-红外气体分析(IRGA)

原理:

利用连续气流系统将培养瓶内释放的CO₂导入红外气体分析仪,实时监测CO₂浓度。

步骤:

土壤样品置于密闭气路系统,通入无CO₂空气(或N₂/O₂混合气)。

IRGA连续记录出口气体CO₂浓度,结合流速计算累积排放量。

优点:

实时、高精度监测,适合短期动态研究。

可结合温度、湿度调控模拟不同环境条件。

缺点:仪器昂贵,维护复杂。

二、田间原位测定法

1. 碱液吸收法(静态气室法)

原理:

在田间埋设PVC环或静态气室,底部放置碱液吸收CO₂,定期采集测定。

步骤:

安装气室(避免扰动土壤),底部放置NaOH溶液。

覆盖遮光罩防止光解干扰,每隔24-72小时更换碱液。

实验室滴定或电导法分析CO₂吸收量。

优点:反映真实环境条件下的碳矿化过程。

缺点:

易受降雨、温度波动影响,需长期监测。

空间异质性可能导致数据偏差。

2. 涡度协方差法(Eddy Covariance)

原理:

通过高频传感器(10 Hz)监测近地面CO₂湍流通量,结合气象数据估算生态系统净碳交换(NEE),间接推算土壤呼吸贡献。

适用场景:

大尺度生态系统碳通量监测(如森林、草地)。

优点:无侵入性,连续监测。

缺点:

设备昂贵,需复杂数据处理(如湍流校正)。

无法单独区分土壤呼吸与植物根系呼吸。

三、稳定同位素示踪技术(¹³C标记)

1. 脉冲标记法

原理:

向土壤中添加¹³C标记的有机物(如葡萄糖、植物残体),追踪其矿化为¹³CO₂的过程。

步骤:

添加¹³C标记底物至土壤,密闭培养。

定期采集气体,利用同位素比值质谱仪(IRMS)测定¹³CO₂丰度。

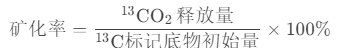

计算标记碳的矿化速率:

优点:区分外源碳与土壤原生碳的矿化过程。

缺点:成本高,需专业仪器。

2. 连续标记法

适用场景:

长期研究植物-土壤碳分配(如通过¹³CO₂植物连续标记)。

技术难点:

需控制环境舱或开顶式气室,维持稳定¹³CO₂浓度。

四、自动化连续监测系统

1. 土壤呼吸仪(Soil Respiration Chamber)

原理:

便携式气室连接红外传感器,直接测定土壤表面CO₂通量。

步骤:

将气室罩于土壤表面,自动记录CO₂浓度随时间变化,计算通量(μmol CO₂/m²/s)。

优点:快速、原位、无破坏性。

缺点:

单点测量,空间代表性有限。

受环境温湿度波动影响显著。

五、模型模拟法

原理:

基于土壤温度、湿度、有机质含量等参数,建立经验或机理模型(如Century模型、DNDC模型)预测碳矿化速率。

适用场景:

大区域尺度碳循环模拟,结合实测数据校正。

优点:低成本,可外推预测。

缺点:依赖输入参数准确性,需实地验证。

来源:网络

北京办事处:北京市海淀区中关村善缘街1号立方庭大厦2段925室

上海办事处:上海市闵行区申长路668号冠捷科技大厦2楼A12

武汉办事处:湖北省武汉市洪山区珞瑜路78号长江传媒大厦2003室

西安办事处:陕西省西安市雁塔区高新区科技路海星城市广场B座2003室

广州办事处:广东省广州市天河区天河北路725号东方之珠G座2107室

E-Mail:hhtic@hhtic.com

公司地址:河南省郑州市中原区西四环企业公园33号楼

客服咨询