土壤碳矿化速率测定是评估土壤有机碳分解动态、预测碳循环及温室气体排放的重要研究手段。其核心是通过量化土壤有机碳在微生物作用下的分解速率(即转化为CO₂的速率),揭示碳稳定性和环境响应机制。以下是常用的测定方法及技术要点:

一、基本原理

碳矿化(Carbon Mineralization)指土壤有机碳(SOC)在微生物作用下分解为CO₂的过程。矿化速率反映土壤碳库的活跃程度,受温度、湿度、底物可利用性及微生物群落调控。

二、常用测定方法

1. 实验室培养法(恒温培养法)

原理:

在受控条件下(恒温、恒湿)培养土壤样品,定期测定CO₂释放量,计算矿化速率。

步骤:

样品制备:

采集新鲜土样(避免风干),过2mm筛,去除根系和碎石。

调节土壤含水量至田间持水量的60%(或指定湿度)。

培养装置:

称取土样(如50g)置于密闭培养瓶,瓶内放置NaOH吸收杯或连接CO₂红外分析仪(IRGA)。

培养条件:

恒温(如25℃),黑暗条件下培养(避免光合作干扰)。

CO₂收集与测定:

滴定法:定期更换NaOH吸收杯,用HCl滴定未反应的NaOH,计算CO₂累积量。

气相色谱法(GC):抽取瓶内气体,分析CO₂浓度。

连续监测:使用自动CO₂监测系统(如Li-Cor LI-8100A)。

速率计算:

优点:条件可控,重复性好;缺点:无法完全模拟自然环境。

2. 同位素标记法(¹³C或¹⁴C示踪)

原理:

通过添加¹³C/¹⁴C标记的有机物(如葡萄糖、秸秆),追踪标记碳的矿化过程,区分新输入碳与原有土壤碳的分解。

步骤:

标记物添加:

将¹³C标记的底物(如¹³C-葡萄糖)均匀混入土壤。

培养与采样:

密闭培养,定期测定释放的CO₂中¹³C比例(同位素比值质谱仪,IRMS)。

计算新碳矿化率:

优点:精准区分碳源;缺点:成本高,操作复杂。

3. 原位测定法(静态箱/动态箱法)

原理:

在田间原位测量土壤表面CO₂通量,结合环境因子(温度、湿度)分析矿化动态。

步骤:

静态箱法:

将透明或暗箱扣于土壤表面,定时抽取箱内气体测定CO₂浓度变化(便携式IRGA)。

计算通量:

VV:箱体积,AA:土壤面积,RR:气体常数,TT:温度(K)。

动态箱法:

连续气流通过箱体,实时监测进出气体的CO₂浓度差,计算通量(如Li-Cor LI-8100A)。

优点:反映真实环境下的矿化过程;缺点:受气象条件干扰大。

三、数据解析与模型拟合

1. 矿化动力学模型

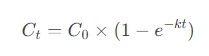

一级动力学模型:

Ct:t时间内的累积矿化量,C0:可矿化碳库,k:矿化速率常数。

双库模型:区分活性碳库(快速分解)和稳定碳库(缓慢分解)。

2. 环境因子关联分析

利用回归分析或结构方程模型(SEM),量化温度(Q₁₀效应)、湿度、pH对矿化速率的贡献。

四、方法选择建议

五、注意事项

样品代表性:

避免表层土壤与深层土壤混合,分层取样(如0-10cm、10-20cm)。

微生物活性保持:

新鲜土样需冷藏(4℃)保存,培养前预培养24小时恢复微生物活性。

干扰控制:

排除根系呼吸:过筛去除活根,或添加根系抑制剂(如环己酰亚胺)。

避免密闭培养中的O₂限制:定期通气或使用透气膜。

数据校正:

扣除空白(无土对照)的CO₂本底值;

温度压力校正(如使用理想气体定律)。

六、应用案例

案例1:施肥管理对碳矿化的影响

实验室培养表明,有机肥处理土壤的矿化速率比化肥处理高30%,归因于活性碳输入增加。

案例2:气候变暖模拟

原位动态箱监测显示,温度每升高1℃,矿化速率(Q₁₀)增加1.5~2.0倍。

来源:网络

北京办事处:北京市海淀区中关村善缘街1号立方庭大厦2段925室

上海办事处:上海市闵行区申长路668号冠捷科技大厦2楼A12

武汉办事处:湖北省武汉市洪山区珞瑜路78号长江传媒大厦2003室

西安办事处:陕西省西安市雁塔区高新区科技路海星城市广场B座2003室

广州办事处:广东省广州市天河区天河北路725号东方之珠G座2107室

E-Mail:hhtic@hhtic.com

公司地址:河南省郑州市中原区西四环企业公园33号楼

客服咨询